传:中国大陆冷油器原理晶圆代工厂降价抢单;央媒报道瑶芯!四年多轮融资追芯路

1.戴尔中国公司换帅:张耀华卸任法定代表人、董事长;

2.央媒报道瑶芯!“火箭助推器式”发展,冷油器原理四年多轮融资追芯路;

3.嘉合劲威以专业研专长 旗下品牌神可树立工业存储新标杆;

4.“三只眼”看OpenAI芯片规划棋局;

5.OpenAI释放IDM野心 是一盘大棋还是走得太急?

6.OPPO与诺基亚签署5G专利交叉许可协议 将结束所有未决诉讼;

7.传中国大陆晶圆代工厂降价抢单

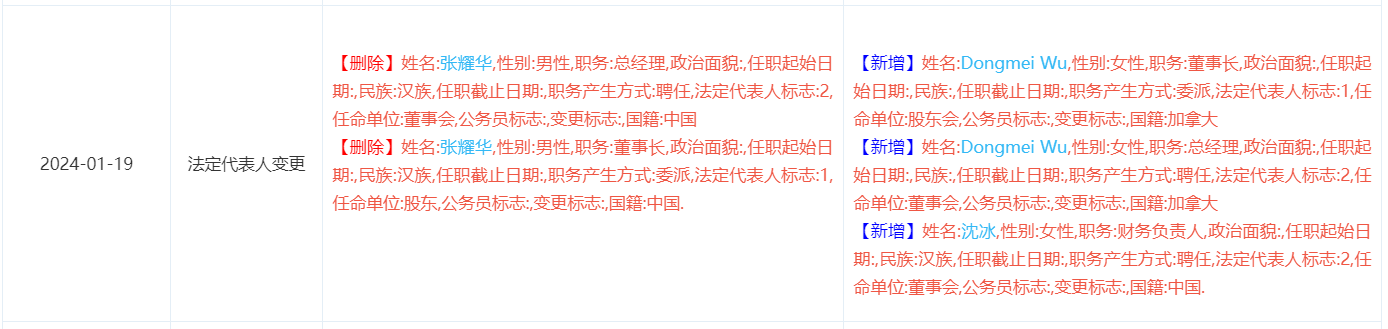

1.戴尔中国公司换帅:张耀华卸任法定代表人、董事长

集微网消息,天眼查显示,近日,戴尔(中国)有限公司发生工商变更,张耀华卸任法定代表人、董事长、总经理,均由Dongmei Wu接任。该公司成立于1997年12月,注册资本2680万美元,由DELL ASIA HOLDINGS PTE.LTD全资持股。

自2023年起,市场便不断传出“戴尔供应链将撤离中国”等消息,对此,戴尔全球资深副总裁吴冬梅2023年11月表示“我们为戴尔在中国这25年的历史感到骄傲和自豪。在这里我们取得了巨大的成就,并与大家建立了深厚的友谊。我们期待未来继续在中国发展。中国一直是戴尔重要的国际市场。”

吴冬梅称,“我们从未发布过任何上述所谓‘信息’或‘评论’。戴尔在全球范围内的行为准则就是不对‘谣言’进行评论。这是我们一贯的立场。但遗憾的是这种态度被错误和片面地解读成‘不评论即是确认’,甚至有人捏造‘相关消息来自戴尔官方’。可以明确地告诉你,这些传闻绝对是‘谣言’!”

据介绍,戴尔在厦门、成都和昆山设有三大生产基地,其中厦门和成都工厂属于完全自营。根据2023年11月刚刚公布的最新数据,戴尔是2023年厦门最大的制造业企业。

2.央媒报道瑶芯!“火箭助推器式”发展,四年多轮融资追芯路

集微网报道 “许多科技创新的种子要从实验室走到生产线,离不开科技、资本、市场间不可或缺的加速器——科创孵化器。”以上是《央视财经》1月21日播出的一段内容,瑶芯微电子科技(上海)有限公司即作为上海浦东张江科学城成果孵化与投融资领域的优秀代表正式亮相。

节目中,瑶芯微电子合伙人陈开宇接受采访时表示:“四年多,我们已经完成了天使轮ABC(轮),包括我们的产投。融资在我们关键的环节里面,起到了像火箭助推器的作用。”

作为一家致力成为国际一流的模拟器件和数模混合芯片公司,瑶芯聚焦功率器件、智能传感器和信号链IC的设计、研发和销售,主营产品为功率器件、MEMS传感器以及信号链IC,其中功率产品聚焦汽车、新能源和工业产业,覆盖高中低压不同电压等级、碳化硅及硅基全产品类别,为客户提供功率芯片整体解决方案。

什么是“火箭助推器式”发展?还要从瑶芯的追芯路说起,早在2004年瑶芯的创始团队就开始酝酿布局第三代半导体和MEMS传感器领域,因局限于市场和产投成本迟迟没有突破式的大发展,直到2019年获天使轮融资;2020年MEMS产品起量,进入手机头部客户供应体系;2021年完成A轮、B轮融资,在功率器件国产替代深水区实现突破;2022年完成数亿元C轮融资,功率器件高中低全电压平台、碳化硅及硅基全产品类别进一步完善;2023年成为汽车、新能源以及工业领域多家标杆客户在功率器件领域的核心国产供应商,关键物料实现纯国产替代。

企业的奋斗离不开产业浪潮,更与所在地的孵化培育密切交织。瑶芯所在的张江科学城,“热带雨林”式科创金融服务体系助力这片热土持续不断地孵化科技成长、孕育创新希望。瑶芯表示,孵化器对于企业初创期的赋能是全方位、多层次、深度有效的,不仅提供了创业初期所需的各种资源,也提供了快速发展阶段所需的各种服务。

《央视财经》报道,目前全国芯片设计10强中有7家总部设立于此,国内首款商用通用GPU诞生于此。在张江,28纳米光刻机在研,5纳米刻蚀机达到国际领先水平。上海也成为全国集成电路产业的“排头兵”,并不断向世界级高端产业集群迈进!张江高科党委书记、董事长刘樱介绍:“2022年,创投这样的事件超过280起,各类企业获得的融资金额超过了320亿元人民币。科创板的上市公司的平均成立年限超过了12年,真的是‘十年磨一剑’,所以我们更加需要有各类金融机构长期的和忠实的陪伴。”

随着越来越多的创新产品面向市场,瑶芯的发展路径也愈发清晰:基于市场需求进一步扩充产品线,布局驱动芯片、信号链芯片等产品,在此基础上获得产业链上下游头部客户及供应商投资;同时围绕发电、输电、储能及用电市场提供全套芯片产品组合,实现从产品到系统级解决方案的跃迁!

3.嘉合劲威以专业研专长 旗下品牌神可树立工业存储新标杆

集微网报道,纵观全球存储行业价值链,模组厂商能够为PC、智能手机、物联网设备等各类应用提供完整的存储产品和解决方案,这类厂商离客户和市场最近,在整个存储行业的重要性不言而喻,因此,众多厂商纷纷涌入这一潜力赛道。但存储模组技术门槛高、资金密集等特点,也造成了起步早、技术人才积累丰富的海外大厂垄断市场,本土厂商份额寥寥的局面。

可喜的是,近年来在市场需求以及国家补贴、减税等政策推动下,国产存储模组厂商迅速突围,深圳市嘉合劲威电子科技有限公司(以下简称“嘉合劲威(POWEV)”)便紧抓时代发展机遇,经过多年攻坚、创新已然成为存储行业的一匹“黑马”,旗下存储品牌神可(SINKER)在工业存储价值日益凸显之际,为市场提供了高质量、高可靠的解决方案,创新产品和技术大获认可。

以专业研专长 成功跻身全球内存模组厂TOP5

嘉合劲威(POWEV)成立于2012年,总部位于深圳,专注于DRAM及NAND Flash存储器的设计、研发、生产和销售,提供消费级、工业级、企业级存储器以及行业存储各类应用解决方案。市调机构TrendForce的统计数据显示,2022年嘉合劲威位居全球内存模组厂营收排名第五位,在中国品牌中居首。实际上,嘉合劲威(POWEV)从2019年开始便踏进全球内存模组厂TOP5行列,产品大获市场认可。那么该公司是凭何“绝技”在成立仅8年之际就获得如此佳绩?

集微网了解到,嘉合劲威(POWEV)自成立以来便奉行“以专业研专长”的准则,从测试技术和产品研发着手,开发自有知识产权测试系统,成为国产品牌中为数不多的可以做封装测试的厂商,其拥有内存模组测试机台5000台、SSD测试机台4000台,芯片测试日产能达500K,芯片封装单日3KK产能,单日内存模组产能可达30K。凭借严苛的测试标准、完善的生产体系以及充足的产能配置,保证了产品良率与品质。

在刚刚过去的2023年,嘉合劲威(POWEV)成功实现从量产变成智能生产,在量产成熟、把握充足的前提下导入智能生产,即制造环节中的测试线(包括性能测试、抗压测试、抗硫化测试等)完成了转变,大大提高了生产效率,促成产品高效交付。

产业升级的背后自然离不开优质人才的支持,嘉合劲威(POWEV)的国际化研发团队孕育出国内领先的半导体存储芯片测试算法与技术,业内首创“十六道颗粒测试”技术,拥有二十款以上自主核心测试软件。该公司规模300人,研发测试人员45人,多名员工荣获信创人才证书。

得益于先进的技术优势和硬核团队,嘉合劲威(POWEV)研发出自主知识产权的高频内存、游戏内存、RGB内存等高端内存,打破境外品牌的技术壁垒,还建立了超频实验室,开始探索高性能DRAM产品的发展。内存条产品之外,嘉合劲威(POWEV)还提供固态硬盘、嵌入式存储、移动存储等产品。

神可(SINKER)高质量、高可靠 树立工业存储应用新标杆

从嘉合劲威(POWEV)的产品线来看,旗下品牌神可(SINKER)是面向行业存储应用的国内知名品牌,产品包括内存条,固态硬盘,嵌入式存储产品(LPDDR、UFS等),产品广泛的用于电脑、智能设备(手机、平板、电视盒子等)、物联网等领域。神可(SINKER)工业级存储设备能够实现高速读写和大容量存储,具有高可靠性和长寿命的特点保证数据的安全和稳定性,还具有防震、防尘、防水等功能,能够在恶劣的工业环境下稳定运行。

时下,5G、AI、物联网、元宇宙等新一代信息技术的不断发展,催生了海量数据存储与交互需求,且推动存储向更大带宽、更高性能、更低延时等方向发展,工业级存储价值日益凸显。神可(SINKER)推出多款工业级固态硬盘产品,可满足云计算、AI等不同领域的产品要求,同时还可满足企业客户的客制化需求。神可(SINKER)工业级固态硬盘,专门针对各种严苛使用环境所设计,例如轨道交通在实际运行中,其管理体系需稳定集成存储数据信息。神可(SINKER)采用防尘防潮防霉的三防设计技术,以及抗冲击和抗振动的加固技术,满足工业级应用场景需求。

值得一提的是,神可(SINKER)的“明星”产品G100系列固态硬盘搭载了联芸的联芸MAS0902A主控,采用SATA接口,支持SATA3.0协议标准,可配置128GB、256GB、512GB、1TB等容量。此外,笼式调节阀工作原理该系列固态硬盘外置钽电容,满足轨道交通对固态硬盘的可靠要求,能在0℃~+70℃环境下稳定工作,存储温度为-20℃~+85℃。在Windows下使用ATTO测试,该系列产品读写持续速度为520/500 MB/S。在市场同类型产品中性能优异,当属前列。

另外,神可(SINKER)的P200系列固态硬盘读取速度7000MB/s,写入速度4500MB/s,M.2接口,支持PCIe Gen4*4协议,采用联芸MAP1602A控制器,长江存储芯片,可配置512GB、1TB、2TB、4TB等容量。

凭借高质量、高可靠性,神可(SINKER)荣获“2023行业信息技术应用卓越解决方案”奖项,充分体现了业界对神可(SINKER)存储解决方案的认可和技术创新能力的赞誉。

结语:历经多年发展,全球存储模组竞争格局已悄然发生变化,以嘉合劲威(POWEV)为代表的国产厂商已逐渐缩小与海外大厂的差距,技术创新能力得到市场的广泛认可。展望未来,在数据中心、物联网、人工智能等催生的海量存储需求下,嘉合劲威(POWEV)还将携旗下品牌更进一步抢占市场,为推动存储国产化贡献力量。

4.“三只眼”看OpenAI芯片规划棋局

集微网报道,在盛世隐忧和图腾规划下,OpenAI的芯片规划攻守棋局正在进一步浮出水面。

其中,OpenAI的“守”主要在于面对全球科技巨头在AI大模型赛道上的激烈围剿和加速追击守住阵地,而底层算力芯片供应紧张和相关成本居高不下已成为其当前首要痛点。相较而言,OpenAI的“攻”着重体现在致力于引领大模型技术迭代和突破,而将大模型算法能力与芯片深度整合愈发成其卡位加速进阶的关键节点。

攻守之间,芯片越发成为OpenAI的阿喀琉斯之踵。面对致命性的弱点,OpenAI试图兵分三路以大举“渡江”,其中路径包括自研AI芯片、加强与半导体企业合作以及投资布局多元化供应。公开面上,OpenA此举意在缓解AI芯片供应不足、成本过高,但这背后还有更大的商业模式图谱。目前,这场棋局正初步展开,最终否能否“夺帅”还需时间证明。

自研路线优势亮眼

无论是出于自身降本增效需求,还是为摆脱芯片公司掣肘等,自研AI芯片都已成为主流趋势,谷歌、亚马逊和微软等均已下场造芯。对OpenAI而言,自研AI芯片愈显势在必行,毕竟其CEO山姆·阿尔特曼(Sam Altman)不少次强调,为OpenAI软件提供动力的先进处理器“严重紧缩”,以及为其工作和产品提供动力所需的硬件运行成本"令人瞠目"。

由于软件技术的发展依赖于硬件技术,芯片短缺和相关高昂成本便成为OpenAI迈进下一个台阶的拦路虎。据悉,OpenAI已经开始训练包括GPT-5在内的超大模型,而训练GPT-5需要5万张H100。目前,一台使用八卡英伟达H100 GPU的服务器采购成本约为30万美元,加上云服务商的溢价使用服务器三年的总成本为100万美元左右。如果OpenAI能用自研芯片把其八卡服务器的成本降低到10万美元以下,将会大大降低成本。

一旦OpenAI自研芯片成功,大模型的运营成本将随着算力成本的下降而减少,同时这会直接反映到普通用户和企业用户对模型的API调用上,使得新增用户和付费用户数量大幅提升,进而形成“降本增效”的良性循环。但如果只从成本侧考量,自研芯片并非是OpenAI “控制成本”的最优路径,而且算力成本未来会随着需求供给的变化动态降低。

显然,OpenAI还有着更多战略权衡,包括将领先的大模型算法能力和自研芯片整合,成为“芯片-模型”解决方案的提供商,进而开拓全新的商业化模式;以及聚焦AI大模型专用芯片,探索出革新传统用AI芯片常规复杂做法的新路径等。更重要的或是,OpenAI对于未来几年生成式大模型的路线图有着明确规划,即便自研芯片需要数年的时间也能跟上模型迭代。

进一步来看,OpenAI的独特优势在于基于对大模型的深入理解,OpenAI自研芯片若以提升大模型的推理性能为核心目标,其设计将会有极高的针对性,即有足够的能力和积累做”芯片-模型”协同设计,能够根据芯片特性去设计相应的模型,同时也可以根据模型需求去明确芯片设计指标,包括如何在计算单元、存储和芯片间互联之中做最优化的折中等。

但作为没有任何硬件研发和生产经验的企业,OpenAI一头扎进完全陌生领域面临的挑战依然巨大,包括高算力芯片设计的复杂度、巨额成本,如何确保软件和硬件协同工作,以及芯片生产制造的良率、封装技术、材料供应和产能稳定等各类难点都是极大考验。同时,英伟达GPU+CUDA生态的“组合”仍让一众云厂商欲罢不能。由此,如果OpenAI剑指通过自研AI芯片重构大模型商业模式和生态,势必需要强烈的AGI信仰和海量资源等投入。

定制芯片推进商用

比起自研芯片,现阶段外包定制芯片或对OpenAI而言更具可行性。正如阿尔特曼所言,“对于是否采用定制硬件(芯片),我们还在评估中,正努力确定如何扩大规模以满足世界的需求。虽然有可能不会研发芯片,但我们正在与做出卓越成果的伙伴保持良好合作。”

随着AI芯片短缺的担忧加剧,阿尔特曼近期密集推进内部代号为“Tigris”的项目,即正在通过向阿联酋互联网平台G42和日本的软银等全球投资者寻求筹集数十亿美元,以及拉拢台积电、三星和英特尔等“顶级芯片制造商”合作,进而建成覆盖全球的制造工厂网络。目前,该谈判仍处于早期阶段,参与该项目的合作伙伴和投资者的完整名单尚未确定。

根据OpenAI当前的财务、资源、人才和经验等整体状况,迅速建立起尖端半导体制造工厂是一件极具挑战的事。无论是直接购买成熟代工厂制造芯片,还是与芯片制造商合作生产都需要大量的资金和时间。进一步来看,不难判断OpenAI与制造商合作生产芯片的概率更大,毕竟庞大如亚马逊、谷歌和微软等巨头均是专注于AI定制芯片,然后将制造外包。

据悉,OpenAI的“Tigris”项目实体为一家“芯片合资企业”,而且有意与英伟达在AI芯片领域展开竞争。但根据行业格局和技术演进可以预判,OpenAI并不会选择与英伟达“正面刚”,技术路径的大方向将是与大模型算力深度整合的AI专用芯片。不过,在大模型加速向端侧“迁移”的趋势下,其商业模式上将与云服务厂商在云端提供服务的方式不同。

目前,由于用户使用模型的场景、软件栈和训练模型等不够明确,谷歌、亚马逊和微软等云服务厂商需要在芯片设计上充分考虑兼容性的需求,但这不免会牺牲训练任务的部分效率和性能。相比之下,OpenAI专用定制AI芯片训练的模型目标更为明确,即以Transformer为基本组件的大语言模型,而且使用的软件栈也控制在自身手里,因此可以确保设计的高针对性和软硬件协同。同时,通过与代工厂深度合作,也能设计制造出更专用的AI芯片。

如今,随着越来越多AI大模型诞生,如何让这些模型实现商业化落地成为至关重要的议题。业界专家普遍认为,大模型将在垂直领域率先取得突破。可以预见,除了通用大模型ChatGPT,OpenAI通过专用AI芯片打造出更适合垂直领域商用落地的定制版GPT未来发展空间想象巨大,甚至或将再次推动引领行业变革。但在项目谈判、技术团队和生产问题没有完全解决之前,OpenAI或可以选择与微软等重要合作伙伴开发半定制化类芯片方式。

投资布局多元供应

除了自研和合作生产AI专用芯片,OpenAI获得芯片能力的最快方式其实是投资并购。在这一方面,OpenAI和阿尔特曼也几番出手投资了多家芯片企业,包括Cerebras、Rain Neuromorphics和Atomic Semi。有分析称,阿尔特曼可能会考虑把OpenAI及其个人参与投资的芯片企业纳入麾下,从而保障公司的多元化供应和增强其大模型的竞争力。

其中,Cerebras是一家美国芯片初创公司,曾以推出超大芯片而引发关注,2023年一口气开源了7个不同百亿级参数以内的GPT模型,同时也提供大模型训练推理等云服务;Rain AI是一家神经拟态芯片(NPU)初创公司,产品基于谷歌、高通等支持的RISC-V开源架构开发。这种AI芯片模仿人脑的工作方式,特点是快速、完全并行和超可扩展;Atomic Semi由“车库造芯”红人山姆·泽洛夫(Sam Zeloof)和工业界大佬吉姆·凯勒(Jim Keller)共同创立,旨在让芯片生产加工更加简化,以及在数小时内生产出高性比芯片。

相较而言,OpenAI对Rain AI的投资已成为行业焦点,其于2019年与Rain AI签订了一份价值5100万美元的意向书,会在Rain AI的芯片上市后购买芯片。此外,阿尔特曼作为Rain AI的股东也亲自投入了100万美元,但这也疑似成为OpenAI宫斗的导火索之一。当前,Rain AI正在研发一种“类脑”NPU芯片,能大幅降低AI算力的成本,预计在去年12月流片,并于2024年10月开始供货。该芯片号称比GPU高出100倍计算能力,而在训练方面的能效比GPU高出达10000倍,将“重新定义AI计算的极限”。

目前,Rain AI已经推出首个AI平台,可进行AI推理和训练,还宣称“类脑”芯片(NPU)将允许AI模型根据周围环境实时定制或微调。对此,阿尔特曼曾公开表示,“这种神经拟态方法能大幅降低AI开发成本,并有望为实现真正的AGI提供帮助。”

不过,OpenAI的投资布局并非一帆风顺。虽然Rain从百度风险投资部门获得的小额种子投资没有遭遇问题,但沙特阿拉伯的较大投资引起了美方所谓重要担忧。此前,在Rain的领导层变动改组时,美国外国投资委员会(CFIUS)要求沙特阿拉伯附属基金Prosperity7 Ventures出售其持有的Rain股份,之后由硅谷的Grep VC接手。这一变动可能会增加Rain将新芯片推向市场的难度,也使OpenAI的5100万美元订单兑现日期变得模糊。

总体上,拟自研芯片、与产业界合作定制芯片以及投资布局超大芯片、类脑芯片和高性价比芯片,OpenAI的芯片规划棋局正在阿尔特曼的“加速主义”引领下不断铺开。但OpenAI的野心不止于通过布局AI芯片降本增效和重塑商业模式,还将进一步向下游延伸至制造侧等,以在未来打造一个自给自足的半导体供应链,进而为其大模型生态王朝筑牢根基。

5.OpenAI释放IDM野心 是一盘大棋还是走得太急?

集微网报道 顶着大模型先驱的光环,OpenAI的野心正在不断膨胀,不只要在大模型领域征战四方,还将押注自研AI芯片并欲染指晶圆代工?

据可靠消息,OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 正在通过向阿布扎比的 G42 和日本的软银等全球投资者寻求必要的巨额资金,来建立一个专门的晶圆厂。

目前谈判仍处于早期阶段,参与该项目的合作伙伴和投资者的完整名单尚未确定。不过,一些知情人士透露称,奥尔特曼试图拉拢“顶级芯片制造商”合作,其中可能包括台积电、三星和英特尔,建成的制造工厂网络将覆盖全球。

看起来OpenAI端得要下一盘“代工”大棋,只是不知到底会如何收官?能否成就AI芯片时代的“三星”?

既要自研AI芯片又要IDM

OpenAI选择自研AI芯片,或是多重考量之下的必然之举。

在生成式AI的驱动下,全球产业正在经历一场空前的变革,也使得AI芯片市场需求强势上扬。Gartner称,用于执行AI工作负载的芯片市场正以每年20%以上的速度增长,2024年AI芯片市场将增长25.6%,达到671亿美元。到2027年,AI芯片营收预计将是2023年市场规模的两倍以上,达到1194亿美元。

然而,如今的大模型训练需求无论是老将还是新贵,基本都仰英伟达“鼻息”,在这一领域基本处于垄断地位的英伟达,高高在上手持定价权。特别是英伟达高端GPU由于代工、CoWoS封装以及HBM等产能问题所限,不仅费用高昂,且缺口巨大。而OpenAI正在全力推进GPT5,但好像已经无“芯”可练了。去年一整年,奥尔特曼都在抱怨OpenAI已经陷入了严重的GPU短缺。据悉训练GPT-4用了大约25000块A100 GPU 。而训练GPT-5,还需要5万张H100。

尤其是ChatGPT 的运营成本巨大。据分析,ChatGPT每次查询的成本约为0.04美元,如果ChatGPT查询量成长至谷歌搜索规模的十分之一,最初需要部署价值约481亿美元的AI芯片投入运算,每年还需要价值约160亿美元的芯片才能维持运作。

多重因素交织之下,OpenAI已踏入自研AI芯片“河流”,并已招募了多位精兵强推进。这或是大势所趋,毕竟谷歌、亚马逊、微软等云厂商均押注自研AI芯片,以构建符合智能化、灵活化和可扩展化需求的定制处理器,实现效率与成本的最优化,并减少“将鸡蛋放在一个篮子里”的风险,把握更多的自主权。

CFA博士Richard Windsor在接受集微网采访时表示,OpenAI自研芯片的目标意在打破英伟达目前在AI生态系统中的垄断地位。而且,OpenAI还采取了垂直化战略,推出了GPT SDK和应用商店GPTStore,这将允许开发者在GPT商店中分享和销售基于GPT开发的应用。如果这一策略能成功地确保GPT成为生成式AI服务的基础模型,那么开发人员就不Care这一服务是通过什么硅平台进行训练的。倘若OpenAI可开发出专门针对GPT优化的系列芯片,效果至少与英伟达GPU比肩,那么自研芯片就会加速。

但Richard Windsor也表达了他的担忧,英伟达的优势不止在于GPU性能,还在于其耕耘数年成就的CUDA生态,尽管众多云厂商在开发自有芯片,但仍不得不极力争取英伟达的订单。这是OpenAI想要打破的束缚,但OpenAI也想借此束缚开发者,从开发者的角度来看不过是换汤不换药。而且OpenAI暗藏的“雷”还在于其治理结构中仍然存在巨大的风险,这将大大降低开发人员希望基于GPT提供服务的信心,这将为竞争对手如谷歌、Meta等提供机会。

不过,出于成本考量,上述巨头自研AI芯片无一例外地会将制造外包。

但OpenAI或将打破这一“惯例”,它的野心不止于自研AI芯片重建生态,还将向下游延伸至制造侧,欲开创先河构建AI芯片IDM模式,以在未来几年打造一个自给自足的半导体供应链帝国。

自建晶圆厂迎来嘘声

大多数分析将此归因于,奥尔特曼或确信目前先进工艺代工厂未来几年内肯定无法满足对AI芯片的需求。只有立刻行动,才能确保十年内能有充足的芯片供应。为此,才着力吸引投资来全力押注。

尽管该报告没有详细说明奥尔特曼是否计划购买一家成熟的代工厂或与代工厂合作建立一个全新的晶圆厂,但无论哪一种均需要大量的资金和时间。报道称,Altman仅与G42的讨论就集中在筹集80亿至100亿美元之间。该项目的全部范围和合作伙伴名单仍处于早期阶段,这表明建立此类设施需要大量投资和时间。

要知道的是,AI芯片都需要先进工艺加持,而投资先进工艺晶圆厂意味着巨额的投资,目前单单建设一个3nm或2nm节点先进工艺的晶圆厂,投资可达300亿美元,而且成本也在迅速上升。单个Low-NA EUV光刻机的支出就约为2亿美元,而High-NA EUV光刻机的成本预计为3亿至4亿美元。此外还需要至少两三年的周期引进设备、招募人才、建设工艺库等等,这不仅仅是“勇敢者的游戏”。

对于目前的OpenAI来说,迅速建立起尖端半导体制造工厂是一件极具挑战的事。有分析师对集微网表示,目前英伟达这么大体量的公司,都没有考虑涉足晶圆代工,这需要积累和迭代,台积电打拼这么多年,赚的大都是辛苦费。而且现在连与一家与英伟达对标的GPU都没有出现,建设晶圆厂没有太多意义。

一位业内人士程然(化名)也指出,AI芯片的真正产能需求能有多大?无法Cover一个晶圆厂的运营成本,连一个Mini Line都只能凑合养活。他毫不客气直言道,建好Fab厂难道去吃灰吗?

但集微咨询从另一个角度分析道,OpenAI自建晶圆厂就是要朝着IDM的方向发展,保证自己的供应链,控制生产环节的成本。本身IDM是相对更加完善的运营模式,只是门槛高,前期成本投入巨大,包括需要有很好的市场前景才能保证后期盈利。OpenAI建厂也不是没有可行性,不过要看他们拉投资的情况,还是需要资金满足的情况下才能有机会。

而且,“OpenAI建厂是为了自产自用,他们知道自己需要什么节点的产品,不像建立对外的代工厂,有可能规划赶不上市场变化导致产能浪费。他们在技术允许的情况下肯定是规划建立自身可用的产线,这点和普通的代工厂有区别。”集微咨询指出。

更多难题接踵而至

以为OpenAI克服千难万险构建晶圆厂就接近成功了?这真的是太天真了,其实后续的挑战才姗姗而来。

从英伟达H100的短缺情况来看,瓶颈还在于CoWoS封装产能不足。

台积电在前不久财报电话会议上称,将持续扩充先进封装包括CoWoS产能。设备厂商估算,台积电2023年CoWoS总产能逾12万片,2024年将冲上24万片,也就是说想要提升一倍的产量,几乎需要一年左右的时间,这或是由于生产工艺异常复杂所致。而且在其中,英伟达将取得14.4万~15万片。

此外,H100所使用的HBM3系列内存也是一大生产难点,而这一命脉也掌握在美光、SK海力士或三星手中。前不久英伟达除集中采购台积电产能外,更斥巨额资金购买了HBM3内存,据悉已向美光和 SK海力士预先订购高达韩元1兆至10兆的HBM3内存,业界普遍推测其旨在确保2024年前期HBM供应稳定。

毕竟GPU量产涉及复杂的工艺流程,需要各种关键组件,涉及内存、互连、缓存以及先进封装等等,其中任何一种组件或工艺的短缺,都有可能导致GPU“难产”。

不过这对于目前的OpenAI来说,可能还无暇顾及于此,毕竟,自建晶圆厂真的是“伤筋动骨”的事,奥尔特曼会及时止损吗?

Richard Windsor就给出了另一种解读,OpenAI仍集中于Fabless模式,它设计的AI芯片将送至台积电制造。

上述分析师也告诉集微网记者,不一定是OpenAI,很可能只是其CEO奥尔特曼的想法,利用这一风口浪尖,吸引更多的投资做大的项目。如果说自研AI芯片尚在情理之中,但自建晶圆厂则有些“越界”了。

多重变数仍要细思量

但如果奥尔特曼一意孤行,且有微软撑腰的话,自建晶圆厂也有可能“孤注一掷”?据知情人士称,奥尔特曼已试探过微软对这个计划的态度,微软对此表示支持。

若真是如此,这一举动有可能改变整个代工市场的格局?

对于OpenAI建厂,就不得不提及英特尔。毕竟,英特尔是美国本土先进工艺代表,OpenAI另起炉灶,成为美国代工厂“唯二”选手,是否对英特尔发展造成影响?

集微咨询对此指出,先进制程的产能未来会比较紧张,英特尔本身也是IDM企业,本身要消耗掉很多产能,对外提供的代工并不多,OpenAI前期应该是与台积电洽谈代工的事务,对英特尔影响应该不大。

不过若OpenAI真的从0到1自建晶圆厂,代工格局的座次或将再起波澜。

但隐含的另一深层问题是,即便OpenAI大建快上晶圆厂,产能需求也一直满载吗?

德勤曾警告称,目前几乎所有的AI训练和推理都使用的是同一种生成式AI芯片完成的,但随着时间的推移,更先进的GPU、CPU或者其他新型处理器可能会出现,导致目前使用的AI芯片供给过剩。

IRichard Windsor也认为,2023年是训练之年,随着算法开始部署和人工智能生态系统的争夺升温,2024年将让位于推理。

对此程然也提到,在大模型落地一段时间之后,大量的推理业务将产生,未来推理市场需求更大,GPU在训练和推理市场将二八开,而其他架构的芯片有可能搅局推理市场,冲击GPU格局。

而且不要忘了还有一种声音称2023年、2024年AI芯片需求强劲的表现是一种泡沫,到2025年存在出现萧条的可能性。虽然这种声音并非主流观点,但值得警惕。上述分析师也提到,ChatGPT何时能大规模落地,能产生多大的芯片需求,以及未来维持一个先进晶圆厂需要多大的代价,OpenAI仍需仔细掂量。

奥尔特曼能否为其建造自有晶圆厂计划筹集数百或数千亿美元,并维护和确保其在最先进的节点上制造芯片,看来唯有时间才能证明。或许,过段时间奥尔特曼就会打消业界猜想收心做Fabless也不是不可能。

6.OPPO与诺基亚签署5G专利交叉许可协议 将结束所有未决诉讼

集微网消息,OPPO官网1月24日公告称,OPPO宣布与诺基亚签署全球专利交叉许可协议,协议涵盖双方在5G和其他蜂窝通信技术方面的标准必要专利。双方在协议签署后将结束在所有司法管辖区的所有未决诉讼。

这意味着OPPO可以重新在包括德国在内的欧洲市场销售其全系列手机。

据悉,OPPO和诺基亚围绕标准必要专利使用费问题此前在多国展开诉讼。双方争端始于2021年7月初,诺基亚同时在印、法、德、英等9个国家/地区对OPPO提出一系列专利侵权诉讼。德国一家法院站在诺基亚一边,声称OPPO没有向诺基亚支付使用其5G标准必要专利的专利费,此举最终导致OPPO于2023年退出德国市场。

OPPO随即于2021年9月初,在中国和欧洲等地使用5G基站专利,对诺基亚发起多件专利侵权诉讼以进行反制。

而目前,历时两年多的专利纠纷迎来结局。

OPPO首席知识产权官冯英表示,OPPO始终尊重知识产权,倡导合理收费,倡导建立长期健康的知识产权生态,以友好协商的方式解决许可人和被许可人之间的知识产权争议,互相尊重专利价值。

诺基亚技术公司总裁Jenni Lukander表示,这一新许可协议,以及过去几年间诺基亚达成的其它重要智能手机许可协议,将为我们的许可业务提供长期的财务稳定性。

OPPO公布的数据显示,截至2023年12月31日,OPPO在全球40多个国家和地区布局5G通信标准专利,共完成5900+族全球专利申请,在ETSI声明3300+族5G标准专利,在3GPP提交标准文稿数量累计超过11000件。

7.传中国大陆晶圆代工厂降价抢单

集微网消息,近日有消息称,中国大陆晶圆代工厂降低流片价格,以吸引客户,格芯、三星、联电及力积电的一些客户,因此取消订单,准备转移到中国大陆。

消息称,为了确保当前和未来晶圆厂的利用率最大化,中国大陆晶圆代工厂已经开始降低流片价格以留住现有客户,并吸引中国台湾IC设计公司的业务。

最新消息表示,三星、格芯、联电和力积电已经看到客户取消订单,转单到中国大陆晶圆代工厂。

相关厂商都不对市场传闻作评论,但光电科技工业协进会(PIDA)特约顾问柴焕欣表示,如果消息属实,并不会撼动中国台湾的晶圆代工地位。

柴焕欣表示,“包括台积电和联电,他们在主要的成熟制程,甚至在8英寸晶圆的报价方面目前都没有任何松动的现象。大概只有像力积电或者是世界先进这一类的晶圆代工厂商,恐怕会比较受到直接性的影响。”

根据柴焕欣观察,尽管中国大陆对于产能的扩充非常积极,但由于中国台湾晶圆双雄专攻逻辑制程的产品,彼此的重叠性不高,就算中国大陆低价抢单,影响也相对有限。

全球代工市场来看,市场研究公司TrendForce在最近的一份报告中指出,在2024年第一季度经济普遍不景气的情况下,半导体代工厂的整体产能利用率仍面临下行压力。

TrendForce预测,尽管终端客户订单前景依然不明朗,但2024年第二季度代工厂库存水平将有所改善,恢复到更健康的平衡状态。

发布评论